Schwarz auf weiss steht es auf einer Internetseite der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Wer in der Schweiz lebt, hat Anrecht auf grundlegende Finanzdienstleistungen. «Grundversorgung beim Zahlungsverkehr» nennt sich das. Dieses zwingende Angebot umfasst das Eröffnen und Führen eines eigenen Zahlungsverkehrskontos, das Überweisen von Geld vom eigenen Konto auf jenes einer dritten Person, Bareinzahlungen aufs eigene Konto und Bargeldbezug von ebendiesem. Ganz abgesehen davon, dass man natürlich auch die Möglichkeit haben muss, Bargeld auf das Konto einer anderen Person einzubezahlen. Alle diese Dienstleistungen müssen in der Schweiz an einem Ort getätigt werden können, der innert maximal dreissig Minuten zu Fuss oder mit einem öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar ist. Der Bund hat diesen Grundversorgungsauftrag der Post mit ihrer Postfinance übertragen und überprüft jährlich, ob sie ihn auch erfüllt. Im Blick ist dabei beispielsweise auch das Online-Banking der Postfinance, es muss barrierefrei sein – sprich: Menschen mit einer Behinderung müssen es genauso nutzen können wie alle andern.

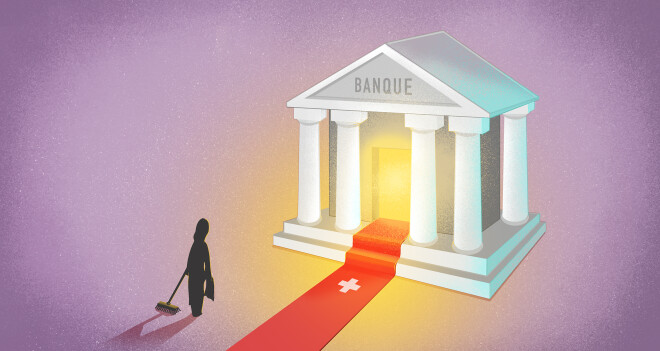

Wobei «alle» in Bezug auf die Grundversorgung eben nicht ganz zutrifft. Es gibt Ausnahmen, die in den Grundversorgungserklärungen nicht explizit erwähnt sind: Etwa ein Prozent der Schweizer Bevölkerung hat kein Recht auf ein Konto. Mitbetroffen sind Kinder.

Mehr als 76 000 Menschen ohne gültige Papiere

Monica Gonzales ist eine der Erwachsenen hierzulande, die zwar hart arbeiten und Geld verdienen, sich dieses aber nicht auf ein Post- oder Bankkonto einzahlen lassen können – weil sie keines haben dürfen. Sie verrät ihren richtigen Namen besser nicht, denn sie hat in der Schweiz keinen legalen Aufenthaltsstatus. An einem Tag im April erscheint die schnell und präzise sprechende Frau im Büro der Sans-Papiers-Anlaufstelle Zürich (SPAZ) im Gebäude der Genossenschaft Kalkbreite. Den ersten Verabredungstermin musste sie absagen, weil ihr Arbeitseinsatz kurzfristig verschoben worden war. Gonzales kann es sich nicht leisten, einer Auftraggeberin gegenüber kompliziert zu tun. Sie arbeitet, wie die meisten Sans-Papiers-Frauen aus Lateinamerika, als Reinigungskraft und Kinderbetreuerin. Wie viele sie sind, weiss niemand genau. Der Bund schätzt die Zahl aller Sans-Papiers in der Schweiz in einem Bericht aus dem Jahr 2018 auf etwa 76 000; die Sans-Papiers-Organisationen gehen von deutlich mehr Menschen aus. Menschen, die hier zum Teil seit vielen Jahren arbeiten, sich aber verstecken müssen und kaum eine Perspektive haben, ihren Status in absehbarer Zeit legalisieren zu können. Obwohl sie gebraucht werden und zum Wohlstand im Land beitragen.

Keine Aufenthaltsbewilligung, kein Bankkonto

Die Südamerikanerin kam kurz vor der Corona-Zeit in die Schweiz. Sie wohnte damals bei Leuten, für die sie auch arbeitete. Ihren Lohn sah sie nie – das Geld liess Gonzales direkt in ihr Heimatland überweisen, zu ihrer Familie. Obwohl sie als erwachsene Frau somit komplett abhängig und bevormundet war, fühlte sie sich gut und dankbar: «Ich hatte ein Zimmer und zu essen, ich war meistens zu Hause, und meine Arbeitgeber ermöglichten mir einen Einstieg ins Land, erklärten mir vieles. Ich war auch froh, an einem Ort zu sein, wo sauberes Wasser fliesst und das Licht brennt, wenn man es braucht. Ich fühlte mich aufgehoben.» Auch hätten ihre Arbeitgeber das Geld tatsächlich korrekt überwiesen.

Nach einem Jahr war das Arbeitsverhältnis zu Ende. Gonzales musste etwas Neues finden, sowohl zum Arbeiten als auch zum Wohnen. Sie realisierte erst da richtig, was es bedeutet, keine Arbeitsbewilligung, ja überhaupt keinen geregelten Aufenthaltsstatus zu haben oder in absehbarer Zeit erlangen zu können. Zum Beispiel, dass sie kein Bankkonto eröffnen kann: «Ich wunderte mich. Warum soll das nicht gehen? Ich verdiene ja Geld, das muss ich doch an einen Ort hinbringen und sicher aufbewahren können.» Erst als sie verstanden habe, dass es für jemanden wie sie keine Möglichkeit gebe, legal hier zu leben und zu arbeiten, sei ihr auch klar geworden: Sie würde nie eine offizielle Adresse haben können. Und somit auch kein Bankkonto und keine Möglichkeit, selber eine Wohnung oder ein Zimmer zu mieten. «Ich breche ja in einem wichtigen Bereich das Gesetz, rein durch meine Anwesenheit hier. Ich bin deshalb total ausgeschlossen.»

Einmal war sie an einem Treffen mit anderen Sans-Papiers. «Ich hatte das Geld für die Zimmermiete der kommenden Wochen bei mir – viel Geld.» Am Ende des Treffens musste sie schnell weiter, um rechtzeitig zu ihrer Arbeit zu kommen. Erst unterwegs realisierte sie, dass sie ihre Handtasche mit dem ganzen Geld darin vergessen hatte. «Das war ein Schock! Zum Glück nahm niemand die Tasche an sich, aber zwei Frauen untersuchten sie, um herauszufinden, wem sie gehört. Ich musste mich dann für das Geld rechtfertigen.» Diesen Stress, ihr verdientes Geld zu verlieren, habe sie jeden Tag, eigentlich pausenlos, sagt Gonzales: «Weil ich alles, was ich verdiene, stets auf mir trage. Es gibt keinen Platz, wo ich es sicher deponieren kann. Auch nicht in meinem Zimmer, denn das kann ich nicht abschliessen.» Zudem könne es jeden Moment passieren, dass sie von der Polizei kontrolliert und festgenommen werde. «Ich könnte dann nicht mehr zurück, um meine Sachen zu holen.»